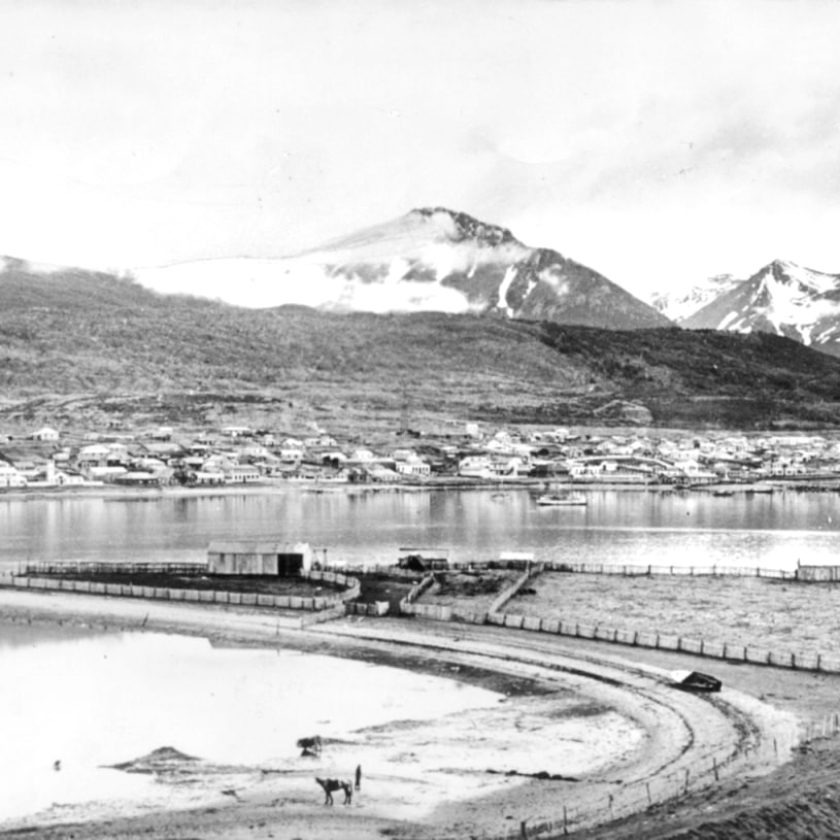

Peninsula de Ushuaia.

La historia de la Península de Ushuaia —ese brazo de tierra que divide las bahías de Ushuaia y Golondrina— condensa en su territorio más de siglo y medio de ocupación, con disputas, emprendimientos y transformaciones que marcaron el origen y desarrollo de la pequeña aldea a la actual ciudad.

La historia de la Península de Ushuaia —ese brazo de tierra que divide las bahías de Ushuaia y Golondrina— condensa en su territorio más de siglo y medio de ocupación, con disputas, emprendimientos y transformaciones que marcaron el origen y desarrollo de la pequeña aldea a la actual ciudad.

Tushcapalán, el origen y luego los ingleses

Antes de que existiera Ushuaia, los pueblos originarios yámanas conocían este sitio como Tushcapalán, un espacio de abundancia y resguardo frente al Canal Beagle. En 1869, el misionero anglicano Waite Hockin Stirling, miembro de la South American Missionary Society, desembarcó en el lugar y levantó la primera vivienda estable de un europeo en Tierra del Fuego. Aquel 13 de enero marcó el inicio de una presencia que, aunque efímera, sería fundacional.

La pequeña casa —de apenas seis metros por tres— albergaba tres habitaciones y un puñado de objetos traídos desde las Islas Malvinas. Junto a Stirling convivían una pareja yámana que hacía de intérprete y asistente. Poco después, el reverendo Thomas Bridges y su esposa Mary Ann Varder reemplazarían a Stirling, llegando el 30 de septiembre de 1871 con nuevos colaboradores, entre ellos el carpintero Santiago Lewis.

La estructura principal del asentamiento, conocida como la “Casa de Hierro”, fue construida por la firma británica Hemming & Co. por 300 libras esterlinas. Su diseño modular —transportado desde Inglaterra— contemplaba seis habitaciones y un salón convertible en capilla mediante puertas plegadizas. A su lado, un segundo edificio de troncos y turba servía de depósito. Nacía así el núcleo de lo que el tiempo consolidaría como La Misión Anglicana de Ushuaia.

Desde el comienzo, una tierra para explorar y explotar

Con el paso de las décadas, la Península se transformó en escenario de disputas territoriales y nuevas formas de ocupación. Uno de los primeros en asentarse fue Adán Zavalla, activo desde 1896, dedicado a la explotación forestal y minera. Un decreto nacional le concedió 2.000 hectáreas, aunque por un error administrativo esas tierras incluían el predio donde aún operaba la Misión. Aquella superposición generó tensiones con los misioneros, que de todas formas mudarían la Misión a la Isla Navarino hacia 1898.

En los registros mineros de comienzos del siglo XX aparecen nuevas concesiones: los señores Cubas y Trabas obtuvieron permisos para buscar oro en 1906, mientras Arturo Gildeldale recibió autorización para explotar “aguas minerales” en 1905, posiblemente en el curso del arroyo Esperanza, que descendía desde el glaciar Martial. Estos documentos revelan la diversidad de intereses —forestales, ganaderos y mineros— que coexistían en el mismo espacio.

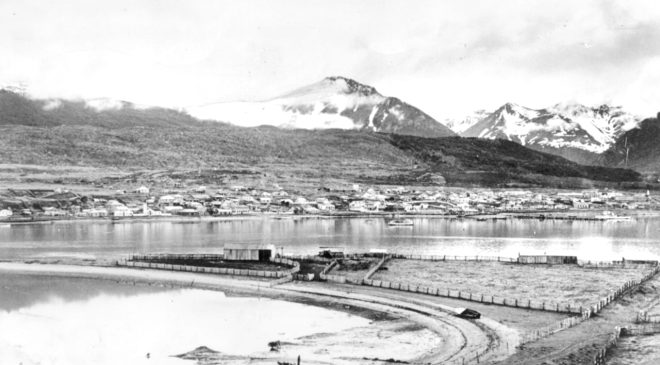

Tierra de pastoreo y mataderos

A inicios del siglo XX, la Península fue ocupada de manera intermitente por varios pobladores históricos, entre ellos Jorge Lombardich, llegado en 1910, y el comerciante Fortunato Beban, quien solicitó al Estado tierras de pastoreo en 1914. Su concesión, de 400 hectáreas, incluía permiso para construir corrales y un matadero.

El decreto que otorgó esas tierras describía límites singulares: al sur, este y oeste, el Canal Beagle; al norte, un sitio denominado “Boca del Infierno”, posiblemente el sector sur de la primera pista de aterrizaje. Desde allí el ganado pastaba libremente, mientras el matadero funcionaba en el área de La Misión, faenando animales destinados al abastecimiento de la ciudad y del presidio.

Hacia 1918, la Sociedad Anónima Importadora y Exportadora de la Patagonia, más conocida como La Anónima, adquirió los derechos del Campo San José (Estancia Río Pipo) y de la Península, sumando también propiedades céntricas en Maipú y 25 de Mayo. Sin embargo, su presencia fue breve: pronto revendió los terrenos a los Hermanos Lawrence, quienes a su vez se asociaron con don José Salomón – padre de quien luego sería el primer juez fueguino – para continuar las actividades ganaderas.

De los pastos a los aviones

Durante la primera mitad del siglo XX, la Península siguió siendo una zona rural hasta que el desarrollo de la aeronavegación la transformó para siempre. En 1931, el pionero de Aeroposta Argentina, Rufino Luro Cambaceres, exploró posibles lugares de aterrizaje en Ushuaia. Poco después, el capitán de navío Marcos Antonio Zar, del Servicio de Aviación Naval, recomendó establecer allí una pista.

Los informes de 1936 propusieron expropiar y preparar un campo de 800 metros, ampliable, con la colaboración de mano de obra del Presidio de Ushuaia. El Decreto 80.504 del 24 de diciembre de 1940 oficializó la reserva de tierras para la Dirección de Aviación Naval, desplazando definitivamente a los antiguos pobladores, entre ellos los Lawrence, Beban y Salomón, que en los documentos oficiales comenzaron a figurar como “intrusos”.

La primera pista, de 400 metros, fue inaugurada pocos años después y ampliada a 1.200 metros. El 24 de marzo de 1947 se creó la Base Aeronaval Ushuaia, y el 28 de septiembre de 1948 se inauguró el edificio de la Estación Aeronaval, consolidando el carácter estratégico del lugar.

El barrio La Misión, memoria viva

En 1948 y 1949 arribaron inmigrantes italianos contratados por el gobierno argentino y la empresa Carlo Borsari, de Bolonia, para construir viviendas obreras. Así nació el Barrio La Misión, dividido en dos sectores por la actual Avenida Capitán Armando Mutto, sobre las mismas tierras donde un siglo antes los anglicanos habían levantado su primer refugio.

Hoy, ese barrio lleva en su nombre la huella de todos los tiempos superpuestos: el Tushcapalán ancestral, la histórica Misión Anglicana, los pioneros ganaderos y el desarrollo militar y aeronáutico del siglo XX. La Península de Ushuaia resume, en apenas unos kilómetros cuadrados, la compleja historia de un territorio donde confluyen fe, trabajo, conflicto y modernidad: un verdadero espejo del devenir fueguino.